開き戸やゲート、蓋などの2つの物を開閉させる際に、軸で支えて繋ぐのが「ちょうつがい」という金具で、形や用途が豊富です。

建築業界では丁番と表記し「ちょうばん」の読み方が主流で、最近ではどちらでも呼ばれることが多いです。英語のhinge(ヒンジ)とも呼ばれることがあります。

蝶番の種類と選び方

蝶番・丁番とは

蝶番の種類

平蝶番

スライド蝶番

旗蝶番

儀星蝶番

フラッシュ蝶番

自由蝶番

ピボットヒンジ

アングル蝶番

ドロップ蝶番/ミシン蝶番

ガラス蝶番

オートヒンジ

ダンパーヒンジ

トルク蝶番

アンティーク風蝶番

蝶番の種類と特徴

一覧

-

平蝶番

-

スライド蝶番

-

旗蝶番

-

儀星蝶番

-

フラッシュ蝶番

-

自由蝶番

-

ピボットヒンジ

-

アングル蝶番

-

ドロップ蝶番/ミシン蝶番

-

ガラス蝶番

-

オートヒンジ

-

ダンパーヒンジ

-

トルク蝶番

-

アンティーク風蝶番

平蝶番

平蝶番

一般的で一番よく目にする形の蝶番。

両側に広がった羽にはビス穴が開いていて、管の中に通った軸を基準にパタパタと動きます。羽を閉じると、材料と材料の間に羽2枚分の隙間ができてしまうため、隙間なくぴったり閉じるには羽の厚み分材料を掘り込む必要があります。

掘り込みするほどでもないという時は、背押しされ羽同士のすき間が狭いタイプもあるのでそちらを使うと良いでしょう。

スライド蝶番

スライド蝶番

扉を閉めると外からは金具が見えなくなるタイプの蝶番。隠し蝶番の一種です。

取り付けには扉側に彫り込みを作ってはめ込む必要のあるタイプが多いですが、掘り込み不要のスライド蝶番もあります。

取り付け後に、扉の位置の微調整ができるのもこの蝶番のメリットです。

扉を横並びに連続して付ける場合に、隣の扉の位置に干渉しないので、扉を多数取り付けるキャビネットや収納棚によく使われます。

旗蝶番

旗蝶番

上下の羽がパタパタと開閉して、旗のように見える蝶番です。

太い軸芯で、上下に抜き差しすることができるので、中~軽量のドアの施工が比較的簡単に行えますし、施工後に扉を取り外す機会のある場所には重宝します。

軸を中心に360度回転も可能です。

旗蝶番とは少し違いますが、似たような作りの蝶番で、軽量の扉縫向いている「抜き差し蝶番」というものもあります。

儀星蝶番

儀星蝶番

形状は平蝶番と似ていますが、扉を開いた角度を90度にすると、軸を上から抜くことができる蝶番です。

重量のあるドアを外す可能性のある場所などには儀星蝶番を使います。ドアの取り付け、取り外しの施工も容易に行えます。

フラッシュ蝶番

フラッシュ蝶番

閉じた時に羽1枚分の厚みに収まるため薄いのが特徴の蝶番です。2枚の羽が内側、外側に別れぶつからずに閉じられる構造です。

掘り込みが不要な蝶番です。平蝶番の一種。

自由蝶番

自由蝶番

軸にバネが内蔵されているため自動的に元の位置に閉まり、スイングドアにピッタリの蝶番です。バネの強さを変えられるので戻りの強さを調整できます。

軸が2本のタイプは内外の両方向から開けます。

ショップのカウンターの横の扉に使用されているのをよく見かけまるかもしれません。

似た蝶番で、バネの強さを変えられない、「バネ蝶番」「スプリング蝶番」というものもあります。

ピボットヒンジ

ピボットヒンジ

扉を付けるための土台になる上下のフレームと、扉の裏側などに取り付けるタイプ。

縦のフレームがなくても取り付けられるのがメリットで、吊戸棚などの軽量の扉によく使用されます。

「キャビネット蝶番」「曲がり蝶番」もこれの一種。

アングル蝶番

アングル蝶番

羽に角度がついていて、扉の内側に取り付けるタイプです。

片方はは掘り込んで、もう片方は突き付けで固定するため丈夫です。扉をかぶせで取り付けられます。

板の厚みによって使用するサイズが変わりますので、購入の際はサイズを間違えないように注意してください。

ドロップ蝶番/ミシン蝶番

ドロップ蝶番/ミシン蝶番

下側に開く扉や、延長用の台に向いた蝶番です。

取り付けには両側に掘り込みを作る必要があります。

扉を180度開いた際には、蝶番の干渉もほとんどなく、材料と材料の間にすき間もほとんどなく、段差ができずフラットです。

古いミシン台の延長テーブルの蝶番に使用されていることからミシン蝶番と呼ばれることもあります。

ガラス蝶番

ガラス蝶番

ガラス扉専用の蝶番。

金具の一部にガラスにはめ込むか、穴をあけて挟み込んで固定するタイプがあります。

オートヒンジ

オートヒンジ

軸芯に強さの違うスプリングが入っていて、ドアを開くときには軽く、閉めるときは確実に最後まで閉まるように設計された蝶番です。

玄関ドア用に使用されます。

ダンパーヒンジ

ダンパーヒンジ

蓋などを閉めるときに、衝撃や振動が伝わるのを弱めて、ゆっくりと静かに扉を動かしてくれる仕組みを持つ蝶番です。

形状は様々で、ダンパー付きと書かれています。

トルク蝶番

トルク蝶番

任意の角度で止めておくことができる蝶番です。フリーストップ蝶番とも呼ばれるものがあります。

監視カメラの取り付けなどにも使用されます。

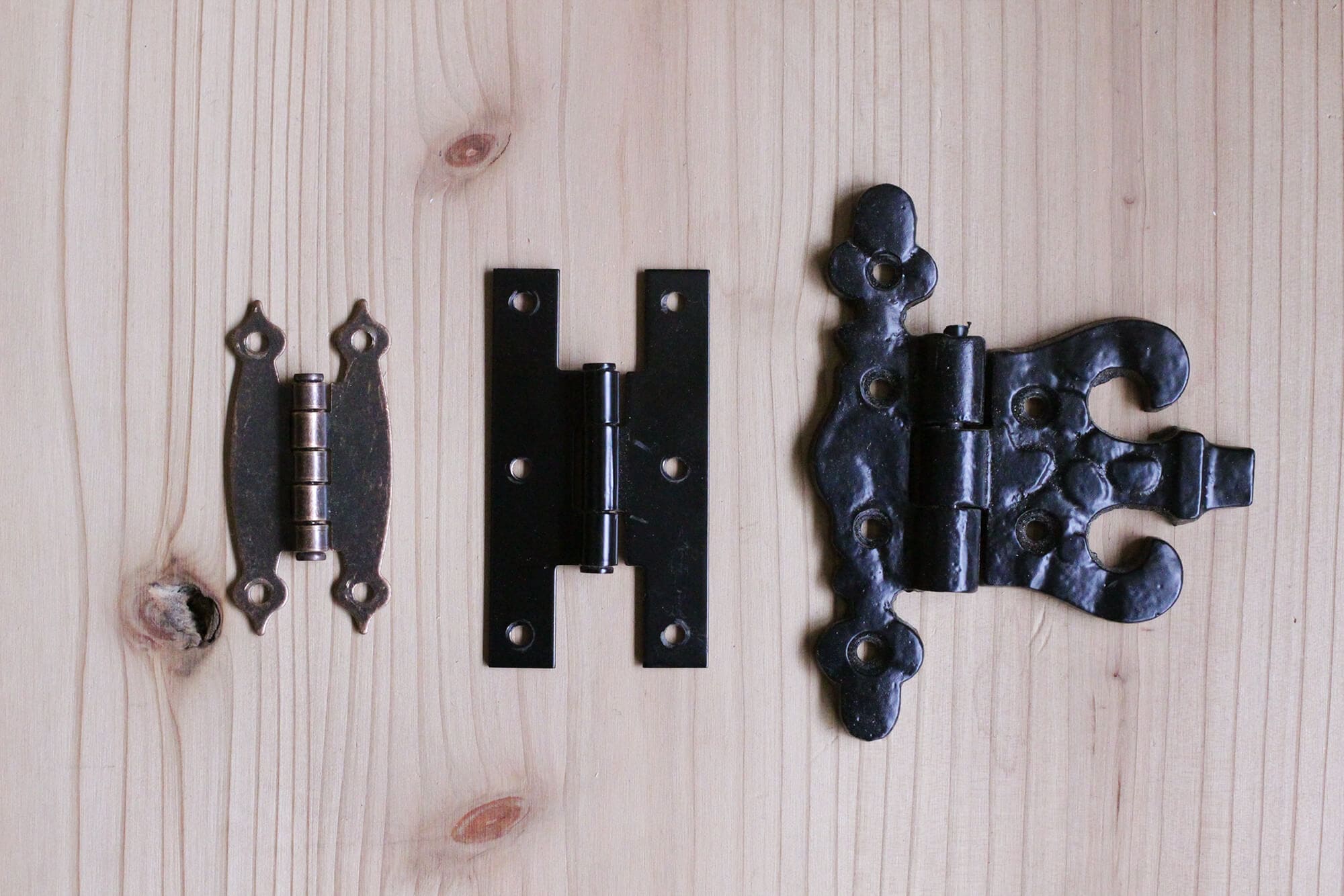

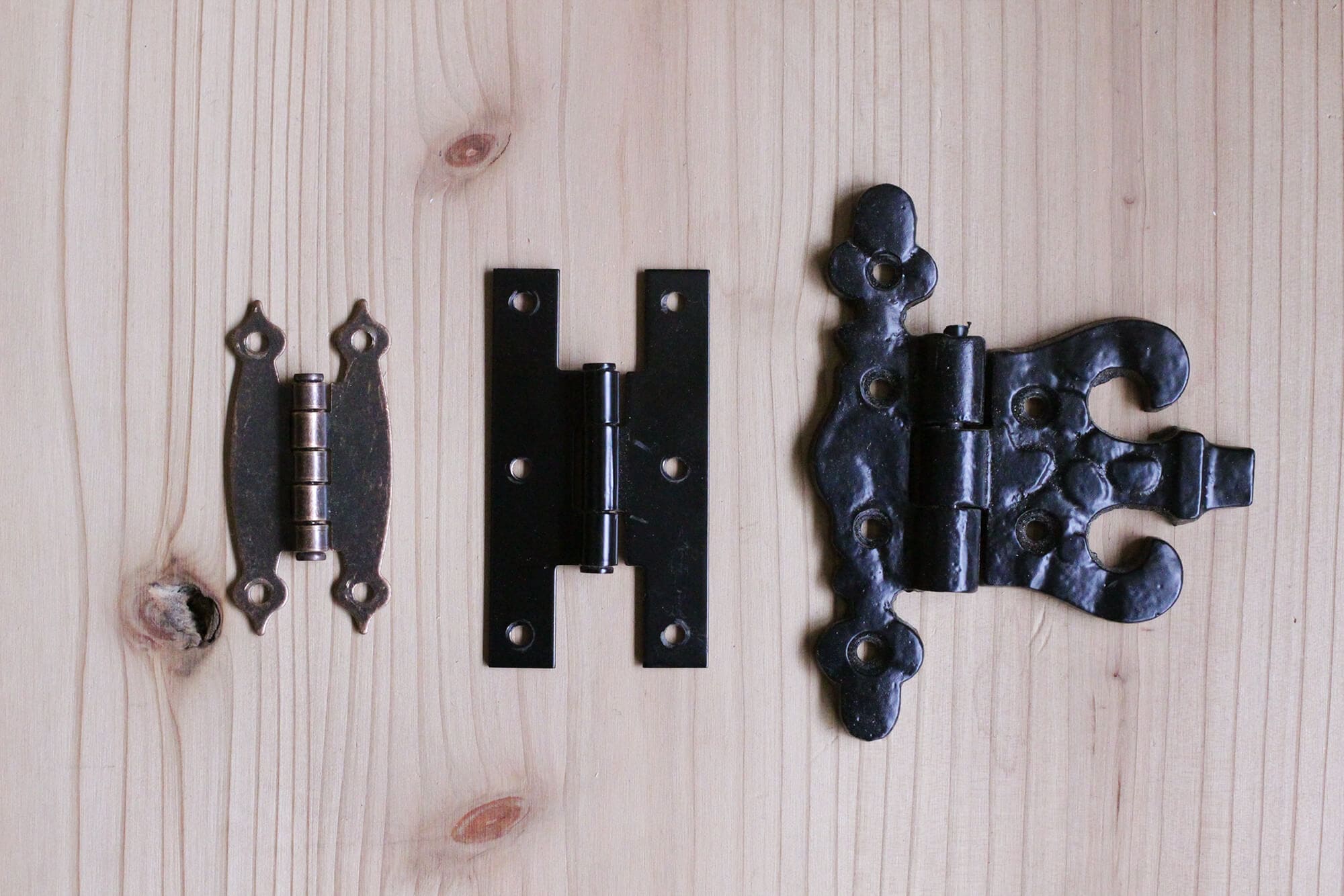

アンティーク風蝶番

アンティーク風蝶番

見た目を華やかにしてくれる蝶番で、装飾性の高い蝶番。

デザインが施された平蝶番が多く、作品にアクセントとして見せるように付けるタイプがほとんど。色や形が豊富です。

一般的な蝶番は内側に隠れるように取り付けることが多いですが、この蝶番は見せるために扉の外側に取り付けます。

蝶番の選び方

-

小箱・小窓につけたい

DIYなどでよく見かけるのが平蝶番と呼ばれる蝶番。おしゃれな飾り型やアンティーク風のものもあり、簡単に取り付けができます。軽い素材に向いています。

・平蝶番

・フラッシュ蝶番

・ガラス蝶番 -

キッチンの扉に使いたい

丈夫な作りの蝶番で、掘り込みを作ってそこにはめ込み固定するタイプ。扉を閉めた時外から見えないので仕上がりが美しいので、キャビネットにも。

・アングル蝶番

・スライド蝶番

・ドロップ蝶番 -

カウンターに両開き扉を設置したい

軸の部分にバネが仕込まれており、扉から手を離すと元の位置に閉じます。店舗のカウンターの扉やオフィスの扉に使われている蝶番です。

・自由蝶番

・バネ蝶番 -

ドアの蝶番を選びたい

ドアのように大きく重い建具を支えられる蝶番です。手を離すと自動的に閉まるタイプの蝶番もあります。

・儀星蝶番

・オートヒンジ

・旗蝶番 -

ゆっくりと閉まってきてほしい

扉やフタをゆっくりと動かす蝶番です。閉まる際にも衝撃を和らげる構造で、バタンと急に閉まりません。

・ダンパーヒンジ

・オートヒンジ -

オシャレなデザインから選びたい

おしゃれな飾り型やアンティーク風のものなどがあり、色もゴールドやブロンズと様々。平蝶番と同じ作りのものが多いので、簡単に取り付けができます。

蝶番の取り付け方

基本の平蝶番の取り付け方法

基本の平蝶番の取り付け方法

-

1.蝶番を選らぶ

蝶番には多くの種類があり、形状も様々。用途や使用する場所に合わせて選びます。こちらでは、もっともスタンダードな「平蝶番」の付け方を説明します。

-

2.位置を決める

まず蝶番を取り付けたい位置に仮置きします。取り付ける2つの部材の合わせた線と蝶番の軸がぶれていないかを確認しましょう。 作業中動いてズレてしまいやすい時は、マスキングテープで軽く固定すると良いですよ! 基本的には2つ、長さ2m以上や重量のある扉などを取り付ける場合は3つ使用します。

-

3.下穴をあける

いきなりビスを打つのではなく、まずはビス穴の中心となる所へ墨付け(しるし)をし、錐やドリルなどで穴をあけます。 穴の位置がずれてしまうと蝶番の軸が傾き、うまく開閉できなくなってしまいます。 自動的に皿穴のセンターに下穴が開けられる専用のドリルがあるので、うまくいかないときはそちらを使ってみてくださいね。

-

4.ビスでとめる

穴をあけた場所に、締めすぎないように注意してビスをとめていきます。電動ドライバーで勢い良く閉めすぎると、ビス穴がバカになる事があるので、手回しで確実に締めこみましょう。