木材は、丸太を伐り出し、製品に適した材料になるように縦方向にさいた板材(挽き材)に加工されます。今回はその木材の名称と性質について説明します。

木材の基礎知識〜各部名称と木目〜

木材について

木材の基礎知識

木の各部名称

木の各部名称

-

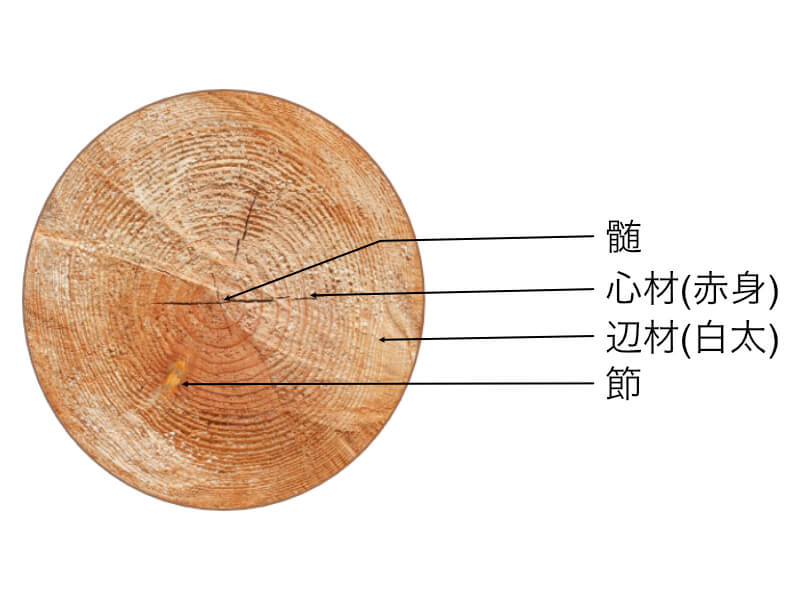

断面図からみる名称

木材は天然の素材です。そのため樹種や生育状況によって木の状態は様々です。

加工する上では色味、木目、節、部位のように特徴を生かして使用することが重要です。丸太を性質によって大まかに分けると、樹心(髄)・心材・辺材・樹皮となります。

-

・年輪

木は成長とともに年輪を刻んでいきます。年輪とは、中心より外側に向かって成長したあとで、濃く見える線状の部分が1年ごとに1周重ねられていきます。

外側に生まれる新しい細胞は水分や養分を運ぶ役割をし、内側の芯に近い古い細胞はやがて死んでいき硬くなり、色がついたり濃くなります。その中心に近い部分を「心材」と呼び、外側の新しく水分を多く含んだ部分を「辺材」と呼びます。・髄(ずい)

丸太の中心部。樹心とも言う。

ごく細い、やわらかい部分。・心材(しんざい)

木の内側の部分。

樹種によっては色が濃く赤っぽく、赤身とも呼ばれます。

耐朽性があり、製材のため乾燥させたあとも狂いが少ないため、主に材木として使用されるのが心材です。・辺材(へんざい)

木の樹皮に近い部分。

白っぽく、白太とも呼ばれます。

心材の外側にあり、水分を多く含んでいます。心材に比べて柔らかく、腐りやすく、虫がつきやすいです。

木材として使用する場合は十分乾燥させる必要があります。・節(ふし)

枝の根元の一部分が幹の内部に残ったもの。

日本では節のない木材が好まれる傾向があり、節の少ない木材は高額で取引されています。

木目とは

木目とは

-

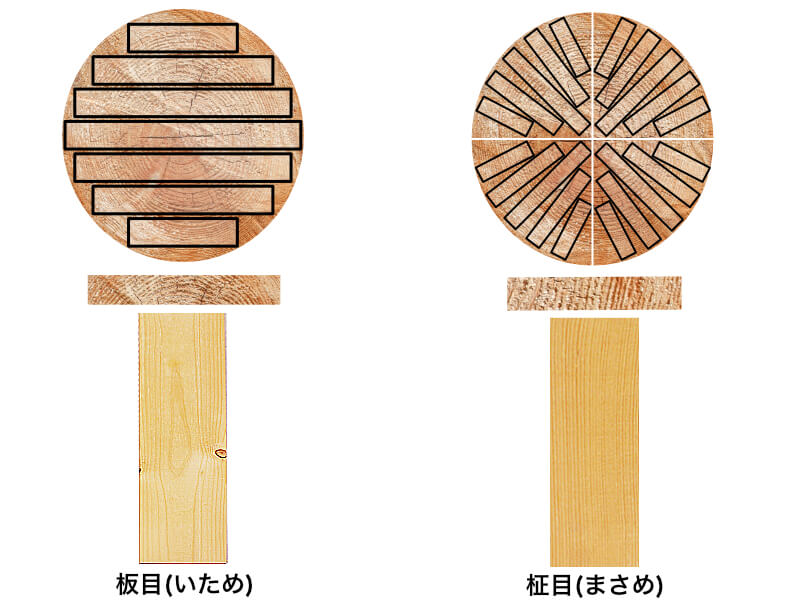

板目と柾目

木を製材した際に断面に現れる年輪などの模様のことを「木目」と言います。

丸太を加工して板材を製材する際、どのような挽き方をするかによって木目の現れ方が変わります。木目は、大きく分けると「板目」、「柾目」、「杢目」の種類があります。

-

・板目(いため)

丸太の端から端まで平行に切り出した時にできる木目のこと。

断面を見ると年輪が山形に見えているのが分かる。

板の表面の木目も切り取られた場所によって山形や不規則な波形になる。<製材>

丸太から無駄なく木取りできるため経済的。

柾目で製材するよりも、1つの丸太から大きな材を製材することができる。<特徴>

板目は柾目と比べると、強度があり多少の曲げにも耐えられたり、水に強い性質を持っている。

ウッドデッキなどエクステリアに使用するには板目の木材が適している。 -

・柾目(まさめ)

丸太の中心を通して切り出した時に現れる縦縞状の木目のこと。

断面をみると年輪が横に繋がって並んでいるような状態なのが分かる。<製材>

板目と比べて数が少ししか取れずコストが高くなる。<特徴>

柾目の板は反りや収縮が少なく、割れにくい性質。

年輪の柔らかい部分と硬い部分が交互に並んだ木目のため、柔らかい部分は水分を吸収しやすいが、膨張や収縮が少なくドアや建具などの材料に最適。 -

・杢目 (もくめ)

板目や柾目とは違い、稀に現れる複雑で装飾価値の高い模様のこと。

連環状や渦巻き状の模様が、繊維の不規則な縮れや不規則なコブによって形成される。 -

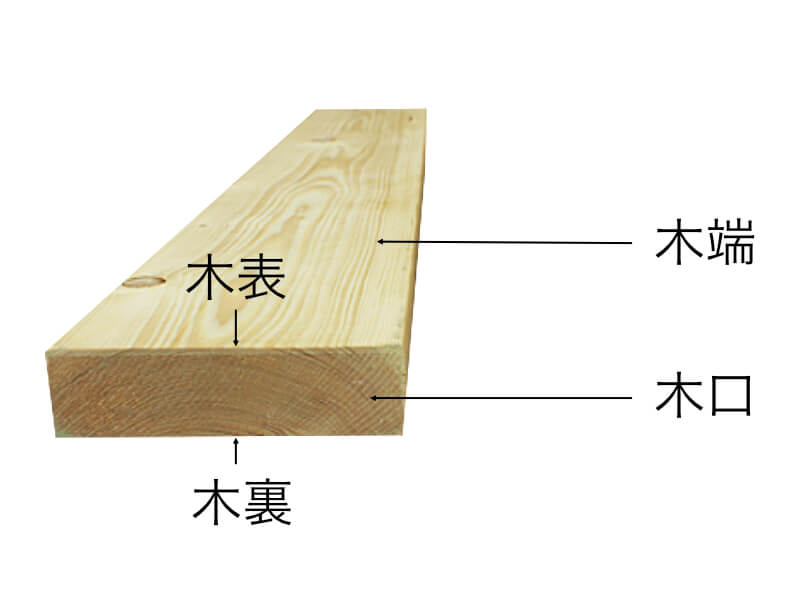

木材の名称

板目の木材には表と裏があります。

-

・木表(きおもて)

樹皮に近い面。

節が少なく木目がきれい。・木裏(きうら)

樹心に近い面。

見た目が悪い。

繊維が浮き出たようになりささくれやすい。 -

また、木材の側面にもそれぞれ呼び方があります。

・木口(こぐち)

木の繊維方向対して垂直に切断した年輪が見えている面。

繊維の断面のため、水分をよく含んでしまう。

そのため、接着剤なども吸収してしまい木口同士をつなぎ合わせるのは難しい。・木端(こば)

繊維方向に対して平行に切断した木目が見えている4面の事。 -

板目の木材は、木表側で収縮が起こりやすく、凹状に反る性質があります。

木材は温度や湿度の影響で反ったりねじれたりすることがあるため、購入時にまずは反りなどがないかを確認することをおすすめします。DIYして作品を制作した後からでも、環境によっては反りや縮みが起きることがあります。

無垢の板材を並べて横に接いで大きな板を作る時には、木目の美しい木表に揃えて並べる方法と、板の反りをなだらかに見せるため木表・木裏と交互に並べていく方法があります。

木材の特性を考慮した作品づくりをするようにしてみてください。

木目の種類

2x4から木目を観察する

2x4から木目を観察する

-

木目の見え方の違い①

柾目と板目での木目の違いを見ていきます。

【左:柾目(追柾目)】

木目が縦縞状で、見た目もすっきりしている。【真ん中:柾目(髄を含む)】

髄の部分が色が濃くなっているが、外側は縦縞の木目。【右:板目】

木目がランダムに切り取られ、山形や波型の模様が太く現れて見える。 -

木目の見え方の違い②

同じ板目でも木の個性があります。

【左:板目】

木の色の濃い部分がしっかり木目にも出ている。【右:板目】

左に比べて木目が薄いように見える。 -

木目の見え方の違い③

同じ板目でも木の状態によって木目の感じが変わってきます。

【左:板目】

年輪の間隔が大きく、白く柔らかい部分が木目にも出ている。【右:板目】

年輪が細かいぶん、木目も細かい。

木目を生かしたインテリア例

-

板目を使ったインテリア

板目は年輪の形が表面に現れ、自然の素材らしい温かみを持っています。

全て違う模様で個性があり、力強さを感じることができるでしょう。腰壁や、アクセントウォールとして壁面に使用すると、ナチュラルな風合いを味わえます。

ステインやワックスで着色することによって、より一層木目が引き立ち美しさを感じられます。ログハウスやカントリー風にも、最近ではDIYでカッコいいインテリアに合わせてもよくなじむのが板目の特徴です。

-

柾目を使ったインテリア

柾目はシンプルさが美しいのが特徴です。

木目が真っ直ぐに伸びた模様は、モダンな印象があり落ち着きのあるインテリアにもぴったりです。日本家屋でも柾目は多く取り入れられていて、和の雰囲気を感じる方も多いでしょう。

主に障子や長押などの建具に多く使用されている木材でもあります。

まとめ

-

木目のことを知ってDIYしよう

同じ木といっても製材のされ方によって木目が違っていることがわかります。

板目と柾目についてそれぞれの特徴を知った上で、是非ご自身のものづくりに活かしてくださいね!