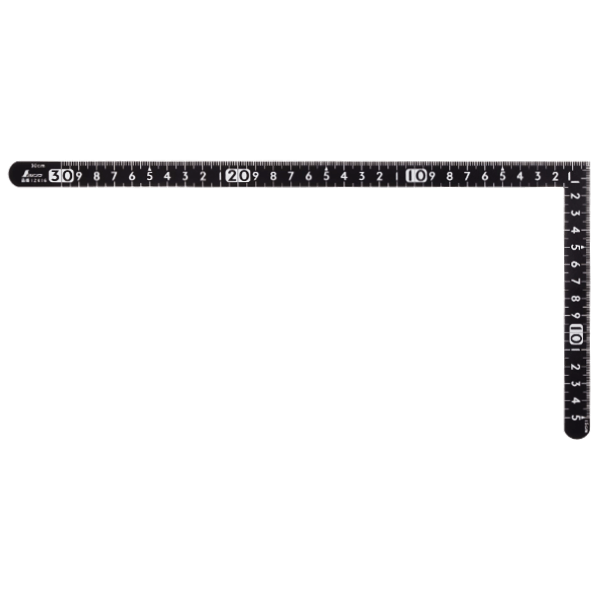

さしがねは、表裏に目盛の付いたL字型の定規です。矩尺・曲尺(かねじゃく)とも呼ばれ、ものの長さを測る、直角を測る、勾配を出すなど作業で使用されます。

さしがね(曲尺)の使い方

さしがねとは

さしがねの基礎知識

-

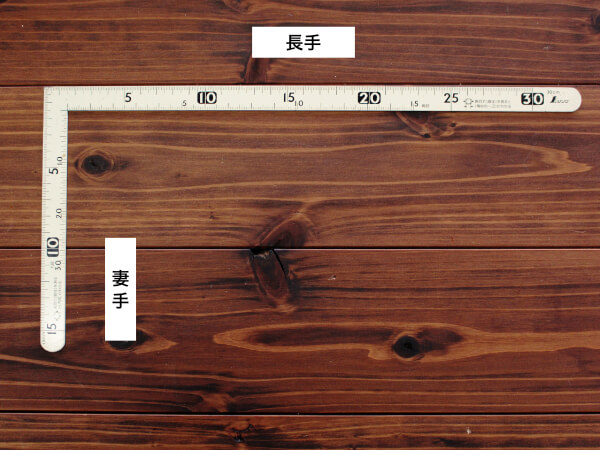

名称

さしがねはLの形状になっていて、長い方を「長手」、短い方を「妻手(短手)」と呼びます。

-

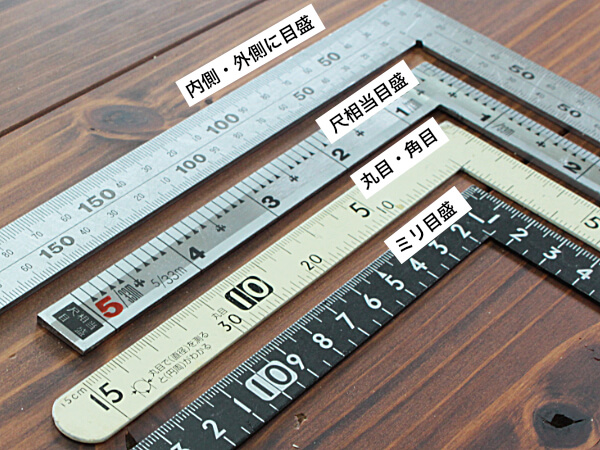

目盛り

さしがねは両面に目盛りがついています。

目盛りには種類があり、ミリや、尺、丸目・角目が測れるものなどがあり、建築やDIYなどの場面ごとで使い分けると良いでしょう。 -

厚み

さしがねには厚みのあるものや薄いものがあります。薄いものはよくしなり、曲線を墨付けする時にも使用されます。

ただし、あまり曲げすぎるとまっすぐに戻らなくなることがあるので注意が必要です。

さしがねでできる測定方法

-

さしがねは使い方を工夫することで様々な測定、墨付け可能です。

・墨付けで直角に線を引く

・等分割する

・直角を確かめる

・30度、45度、60度の角度を測る

・しならせて曲線を引く

・深さを測る

・角目、丸目を測る

さしがねの使い方

直角に墨付けする

直角に墨付けする

-

基本の使い方①

墨付けとは木材に加工用の印をつけることのことを言います。

線を引きたい場所にまずは印をつけます。写真では端から10cmのところに線を引くように印をつけています。 -

さしがねを材料にひっかける

さしがねの長手を材料にひっかけ、印をつけておいたところに合わせます。シャーペンなどで線を引けばOKです。

-

引っ掛けて墨付けすることで、材料の1辺に対して妻手が直角になっていることになります。

直定規であれば2点印をつけなければならないところを、さしがねは1点印があれば、簡単に線を引くことができます。 -

ひっかけたさしがねが材料から離れてしまわないように、墨付けの際はしっかりと指で押さえるようにしてください。

-

基本の使い方②

しなる特性を活かして、長手を持ち妻手を材料に押し付けるようにすることで、線を引きたい位置にピタッと沿わせることができ、正確に墨付けが可能です。

-

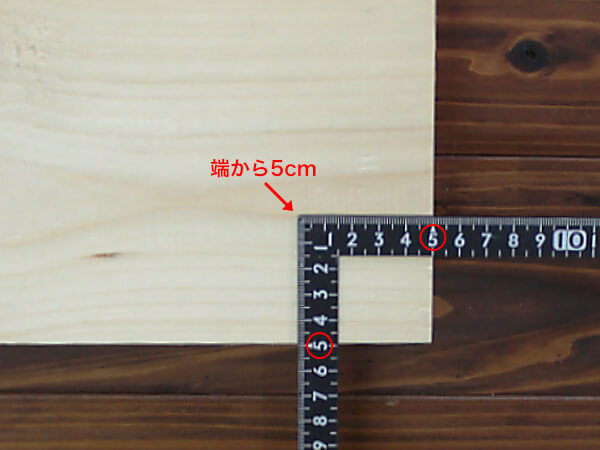

基本の使い方③

「材料の角から何cmのところ」というのを計りたい時には、直角の形状を活かして目盛りを2点合わせることで、一発で点の位置を決めることができます。

等分割する

等分割する

-

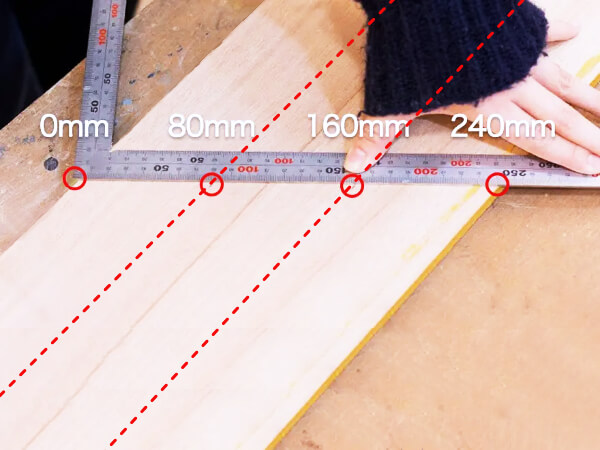

板材を分割したい時

さしがねを材料の上に乗せて、そのメモリの数字を分割したい数で割ることで党分割する位置に墨付けすることができます。

このときにななめにさしがねを乗せて、簡単に割り切れる目盛りに合わせるようにするとより簡単に作業が可能です。

手順は、

①木材の端にさしがねの角を置く

②「10」や「15」など割り切れる数の目盛りを反対側の端に置く

③等分割したいポイントに印をつける

この3ステップ!

写真では3分割するために「80」「160」の場所に印をつけています。

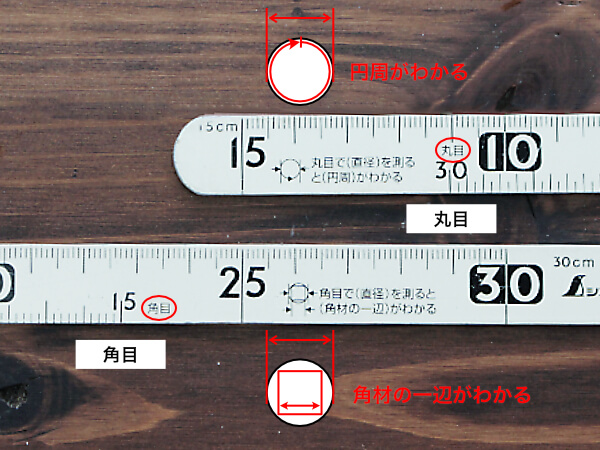

直角を確かめる

直角を確かめる

-

材料の直角を調べる

さしがねのコーナー部分を使って、正確な直角になっているか確かめられます。

-

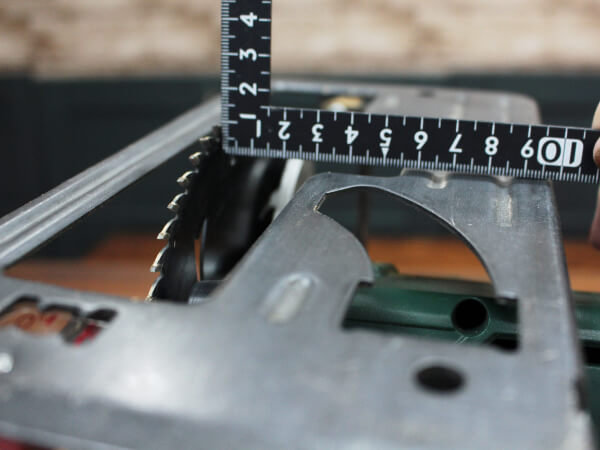

丸のこの刃の角度を調べる

他にも、丸のこを使用する際に刃がまっすぐに設定できているか、裏からさしがねを当てて直角になっているかを確かめる際にも便利です。

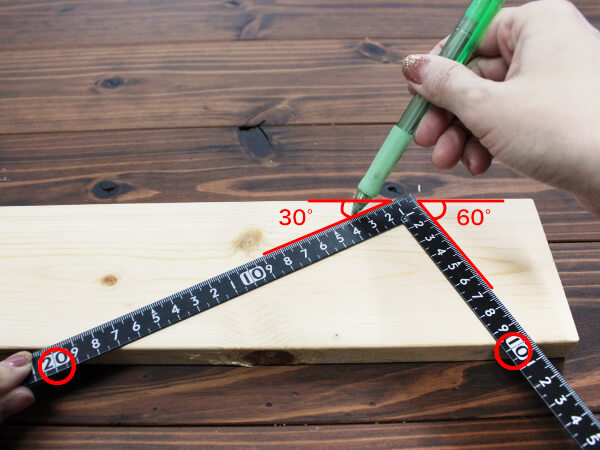

30度、45度、60度の角度を測る

30度、45度、60度の角度を測る

-

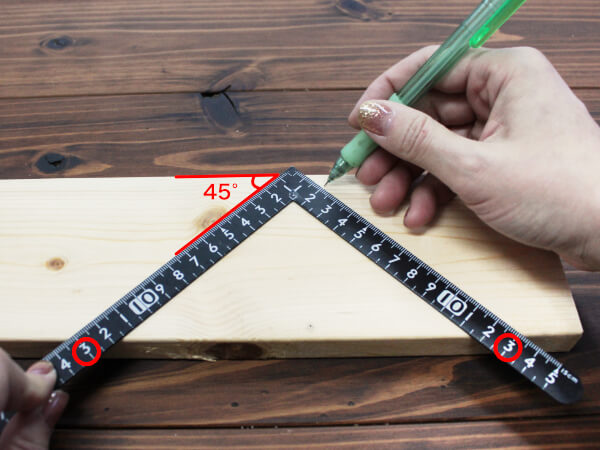

45度の場合

角(0)から同じ目盛の位置にさしがねをあわせると、その角が45度になります。

-

30度、60度の場合

1辺の長さが2:1となるように三角形を作れば、鋭い方の角度が30度、広い方の角度が60度になります。

応用で、1辺が何対何になるのかがわかれば様々な角度を測ることも可能です。分度器がないときはこの方法を行ってみるのも良いでしょう。

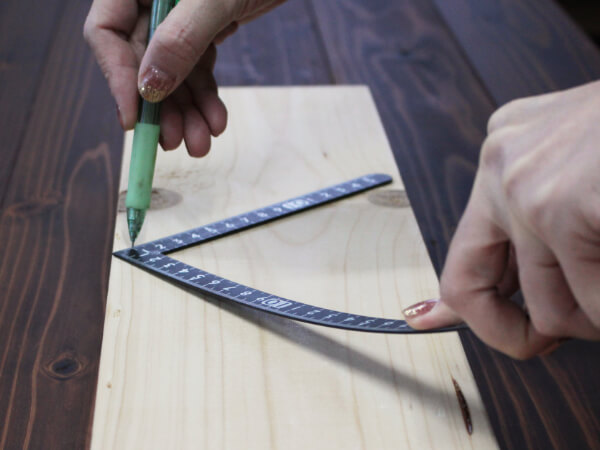

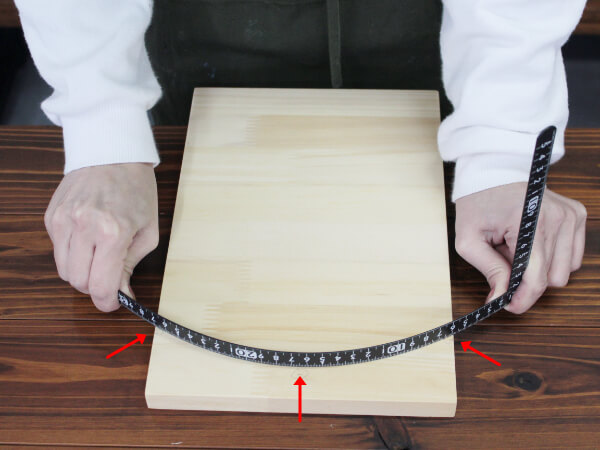

しならせて曲線を引く

しならせて曲線を引く

-

手でさしがねをしならせる

木材に円形の曲線を引くときにもさしがねが活躍。さしがねは柔らかく均一な硬さなので、しならせると綺麗な円形を描きます

-

3点印をつけておく

円形を書くときはこんな風に3点を目印につけておくと書きやすくなります。

始まりと終わりの点の中央の上に円弧の山がくる点を印をつけておきましょう。 -

一人で作業する場合は

切れ込みを入れた木材にさしがねを挟み、クランプで固定した状態にすれば、片手でさしがねを押さえ、もう片方の手で墨付けすることが可能です。

どうしても一人で作業しなければならないときにはこの方法を試してみてください。

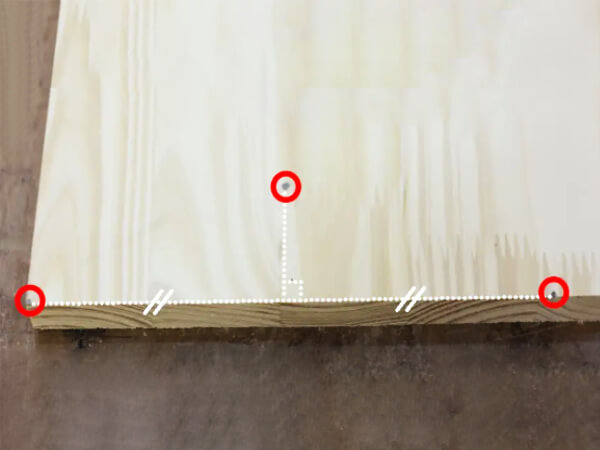

角目、丸目

角目、丸目

-

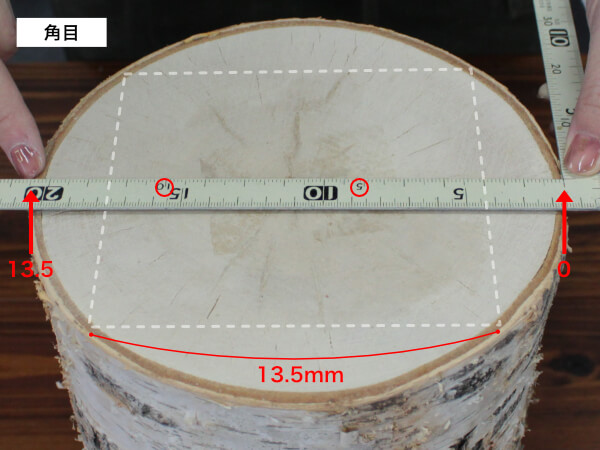

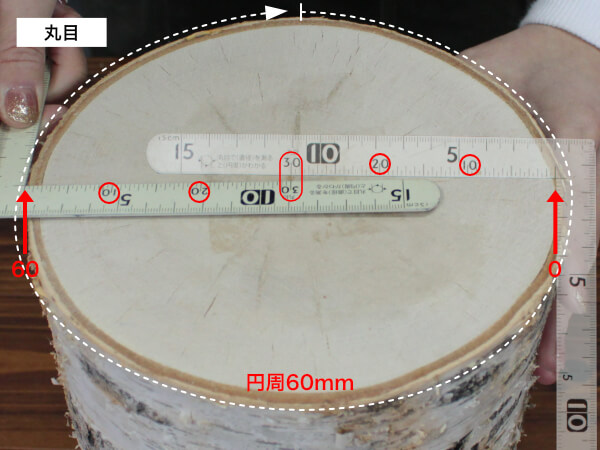

円形のものを測る

さしがねには「角目」「丸目」と書かれた目盛りが付いているものがあります。

円の直径をその目盛りで測ることで、

角目では、円の中に入る正方形の1辺の長さがわかり、

丸目では、円の直径がわかります。 -

角目の使い方

角目では、丸太などの円状のものから、円の中にとれる正方形の一辺の長さが測れます。

円の直径が角目目盛で10なら、その円からは1辺が10cmの正方形がとれることになります。 (画像の場合13.5cm) -

2丸目の使い方

丸目は円周をわざわざ計算しなくても測ることができる目盛りです。

円の直径が丸目目盛で10なら、その円の円周は10cmだと分かることになります。 (画像の場合60cm)

ほぞ穴測定目盛

ほぞ穴測定目盛

-

穴にさしがねを差し込む

一番端が0になっているタイプのさしがねであれば、穴の深さを簡単に測ること可能です。

まとめ

-

さしがねはDIYで作業する際の必須アイテムです!

ただまっすぐの定規が1本あるよりも、多様な使い方ができるさしがねが1本あるだけで測定から墨付けの幅が広がります。

是非、使い方をマスターしてくださいね。