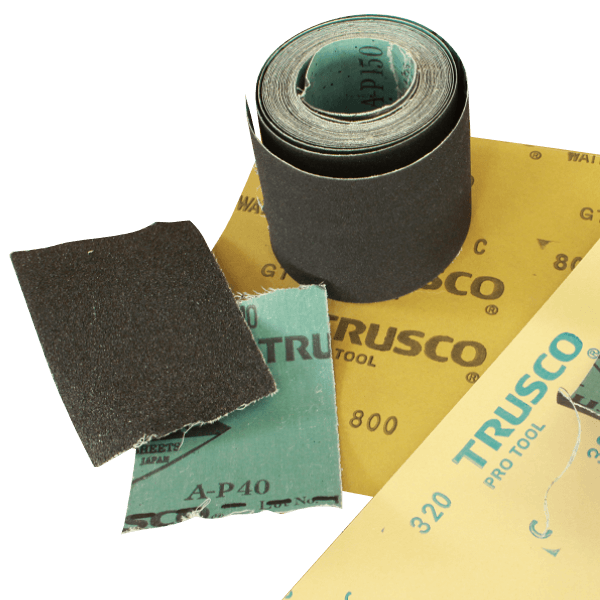

サンドペーパーとは、木材や金属を削る、研磨する、面取り加工をするための道具です。使用していくうちに目詰まりや、研磨材が剥がれ研磨能力が落ちるため、使い捨ての消耗品です。

紙やすり(サンドペーパー)とは

サンドペーパーの基礎知識

番手とは

番手とは

-

サンドペーパーの表面には研磨するためのザラザラしたツブ(砥粒)がついています。その砥粒の目の粗さ(粒度)を「番手」と呼び、「#○○」という風に表記します。

番手は、1インチ平方内に研磨材(砥粒)がどれだけついているかを表します。

#40~2000まであり、数字が小さいほど粒度が粗く、大きいほど粒度が細かくなります。・粗目 #40~100

・中目 #120~#240

・細目 #280~#800

・極細目 #1000~

番手ごとの使用用途

番手ごとの使用用途

-

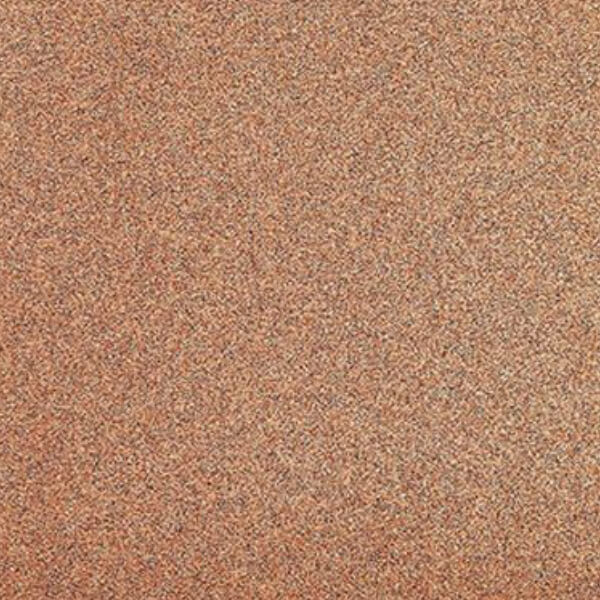

荒目(#40~#100)

最も目が粗く、形状を修正するなど、多く削りたい場合に使用します。

表面の凹凸が多い材料をある程度平たんにする、角ばった木材を丸くする、塗装をはがす、などの作業で使用します。DIYで木材の表面を荒らして古材風に加工したい時にも使用されます。

-

中目(#120番~#240)

荒目のサンドペーパーである程度整えた材料の表面を、もう少し整える際に使用されます。

木工や工作では中目でも仕上げとして使われることもあり、木地調整の用途では最も多い番手です。

金属のサビやコゲ落としにも使われます。 -

細目(#280~#400)

塗装前の下地調整には最適な番手です。塗装時のノリが良くなり、塗装が剥がれにくくなります。

木材研磨の際に細目で仕上げることで、表面がすべすべになり、硬木の場合は塗装をしなくても十分な滑らかさに仕上げることも可能です。

-

極細目(#400~#800)

塗装の2度塗りをする前の下地調整に最適です。刷毛跡を削ったり、オイルステインの塗装時にウェット研磨で使われます。

木材の表面に使用するには少々細かすぎるため、使用してもあまり仕上げに効果はありません。

-

超極細目(#1000~#2000)

金属の汚れ落としやサビ落としの仕上げに使用します。金属をピカピカな鏡面仕上げにするためにも用いられる番手です。

金属や石、堅い木材などに対して、傷を消しツヤ出しをする際に使用されます。 -

超精密研磨(#2000以上)

精密機器の部品研磨・金属の磨き、仕上げ、貴金属の磨き・プラスチック製品、プラスチック模型のキズ取り・バイク用ヘルメット等の高級塗装品の手入れなど、主に削る目的ではなく磨く目的として使用します。

サンドペーパーの種類

紙やすり

- 基材:紙

- 耐久性:低

布やすり

- 基材:布

- 耐久性:中

耐水ペーパー

- 基材:紙

- 耐久性:中

空研ぎペーパー

- 基材:紙

- 耐久性:高

ポリネットシート

- 基材:網状繊維

- 耐久性:高

スポンジヤスリ

- 基材:スポンジ

- 耐久性:高

特徴とメリットとデメリット

一覧

-

紙やすり

-

布やすり

-

耐水ペーパー

-

空砥ぎペーパー

-

ポリネットシート

-

スポンジやすり

紙やすり

紙やすり

最も普及しているサンドペーパーです。厚紙に砥粒がコーティングされたもので、木工・工作・ホビーなどの軽度の研磨や加工に最適です。

硬木や金属の研磨には向きません。

【メリット】

安価で手に入る

【デメリット】

紙が破れやすい

耐久性が低い

目詰まりを起こしやすい

布やすり

布やすり

布に砥粒がコーティングしてあるのが布やすりです。破れにくいので、主に電動サンダーに付けて使用するのに適しています。

また布の曲げやすい特性を活かして、曲面を磨くのにも適しています。

【メリット】

破れにくい

目詰まりしても木屑を取り除いてまた使える

【デメリット】

紙やすりよりも少し高価

少し分厚い

耐水ペーパー

耐水ペーパー

耐水加工された紙に耐水の接着剤で砥粒をコーティングした紙やすりで、水研ぎで使用します。水研ぎとは水や油を塗布しながら研磨する方法で、削ったクズが水分で排出され目詰まりしにくくなります。

他のサンドペーパーよりも番手が豊富で#3000まであり、細かい研磨が可能なため、金属の仕上げの研磨や、トイレの頑固な尿石落とし、塗装のウエット研磨などにも使用可能です。

【メリット】

水に濡れても破れにくい

目詰まりを起こしにくい

摩擦熱を水で緩和できる

長く使える

空砥ぎペーパー

空砥ぎペーパー

目詰まりを防止する加工を表面に施した紙やすりです。水を使わず空砥ぎをする際に使用します。

木材をしっかり研磨する時はもちろん、樹脂のように目詰まりしやすい素材を研磨するのにも適しています。耐久性が高いため電動サンダーに付けても使用されます。

【メリット】

目詰まりしにくい

耐久性が高い

ポリネットシート

ポリネットシート

メッシュ研磨シートや網目状研磨シート、サンディングネットなどとも呼びます。網目状の合成繊維の両面に研磨材がコーティングされたやすりです。

空砥ぎ、水研ぎのどちらでも使用が可能です。

シート自体が網目状のため目詰まりしにくく、耐久性にも優れているので、削りカスが出やすい素材の研磨に使用するのに適しています。

塗装剥がし、サビ落とし、木材の研磨、石膏の研削などの際にも。

消耗品ではありますが、紙やすりに比べると長く使えるので、ポリネットシートの番手を数種類揃えておくのもアリですね。

【メリット】

両面使用可能

目詰まりしにくい

耐久性が高い

【デメリット】

高価

スポンジやすり

スポンジやすり

紙ではなくスポンジに砥粒をコーティングしたやすりです。

柔らかいスポンジのため、凸凹に沿ってやすりを当てることができることが特徴です。曲面や、複雑な形状のもの、棒状のものなどを磨くのに適しています。

プラモデルを制作する際などにも。

【メリット】

曲げて使用しやすい

水洗いが可能

【デメリット】

広範囲・平面の研磨には向かない

サンドペーパーの選び方

番手から選ぶ

番手から選ぶ

-

サンドペーパーには豊富に番手が存在します。

1つの番手だけを用意するのではなく3種類程度用意しておくと使用しやすいです。木材研磨を行うのであれば、#80、#120、#240のように荒目、中目、細目を用意しておくと良いでしょう。

金属であれば、あらいペーパーでは逆に傷が深くついてしまうため、#400、#800、#1200のように細目から準備しておくと良いでしょう。

種類から選ぶ

種類から選ぶ

-

サンドペーパーには先ほどまでで紹介したように、紙やすりや布やすり、耐水ペーパーのように種類があります。

頻繁に使用せず使い捨てるのであれば紙やすりで十分です。

DIYなどの作業をよく行うという場合は布やすりやポリネットシートを、金属の研磨には耐水ペーパーを使用するのがおすすめです。